在新加坡这座以整洁、高效和法治闻名于世的花园城市中,有一个特殊的存在 —— 芽笼。它宛如一个矛盾体,与新加坡一贯的形象格格不入,却又真实地镶嵌在这个国家的版图之上,成为外界窥视新加坡社会复杂一面的窗口。

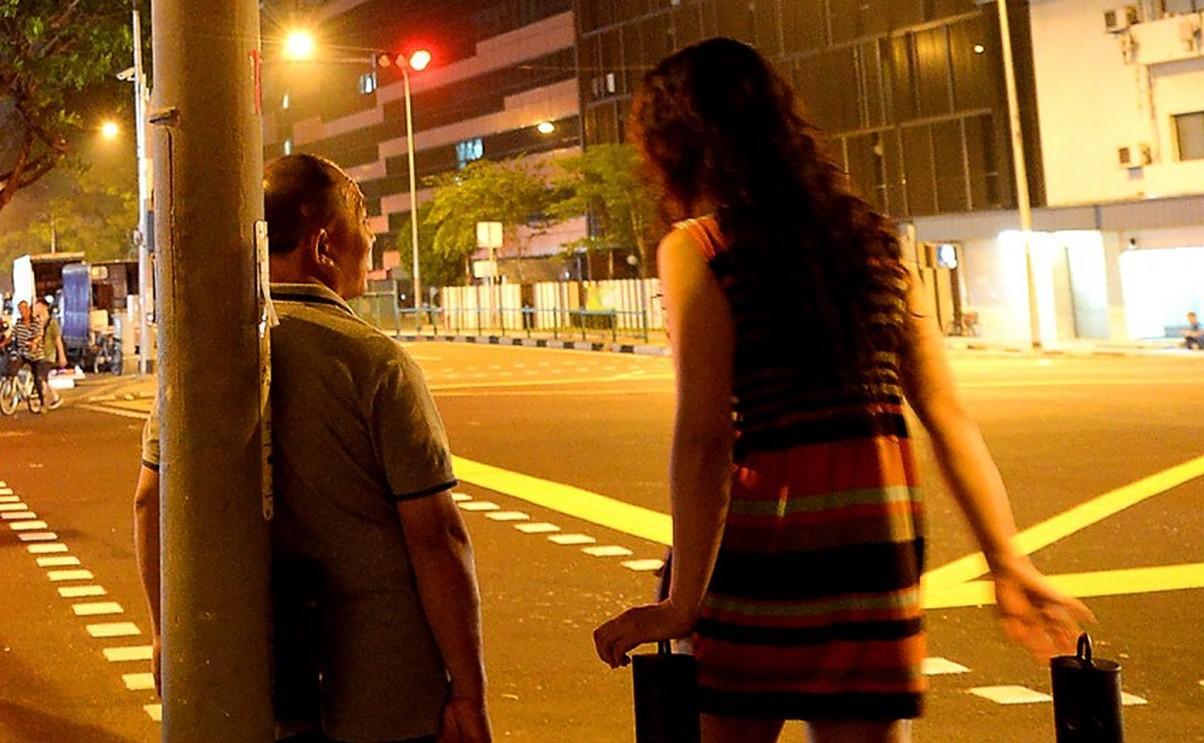

芽笼,地处新加坡的中心区以南、新加坡河以东,是一条由宽阔马路与两排低层骑楼构成的狭长街区。这里没有新加坡常见的新潮建筑,街道也谈不上干净整洁,秩序感的缺失更是与新加坡其他区域形成鲜明反差。每天傍晚,成群的站街妹便会出现在街头,这些未在政府登记的 “流莺”,构成了芽笼独特又略带隐晦的风景。而在附近妓院内,登记在册的妓女们则以暴露穿着与撩人姿态,吸引着前来寻欢的男人。这片街区,正是新加坡最大的政府指定红灯区,有着一个颇具文学色彩的名字 —— 芽笼(Geylang)。

芽笼绝非仅仅是风月场所的代名词,它的复杂性远超想象。街区内,庙宇与宗乡会馆随处可见,中式、马来式等多元风格的建筑并肩而立,不同信仰在此交融。美食的香气弥漫在空气中,中餐、马来餐、印度餐等各类佳肴应有尽有,让这里成为美食爱好者的天堂。尤其是单数巷,饭馆、咖啡店、酒吧等餐饮娱乐场所密集分布,为人们提供了丰富的选择。双数巷虽多与风月相关,但也并非全然单一,一些小商店、小摊位穿插其中,售卖着各种特色商品。这种多元业态的混杂,使得芽笼呈现出一种独特的烟火气。

新加坡红灯区的历史,最早可追溯至英国殖民时期。19 世纪 20 年代,新加坡被纳入大英帝国版图,起初隶属于英属印度殖民政府,后于 60 年代末升格为直辖殖民地。直辖后,航运业和橡胶业迅猛发展,大量国外男性劳动力涌入。这一人口结构的巨大变化,催生了卖淫产业,妓院如雨后春笋般在新加坡河沿岸涌现。

彼时,英国殖民政府对这一现象采取了放任态度,只要不扰乱正常贸易秩序,便不加干涉。在这种政策的纵容下,妓院野蛮生长,数量激增,花样翻新。然而,随之而来的是贩卖妇女和女童卖淫等严重罪行的泛滥,不仅严重损害了地区声誉,也对主流社会的生活和生产造成了负面影响。一方面,自由竞争导致卖淫产业供给过剩、价格下跌,刺激了更多男人嫖娼,这让体面的正派人士难以接受;另一方面,大量资金流入黑恶势力手中,影响了正常生意人的利益。同时,19 世纪末欧洲兴起的 “女权主义” 思潮也波及英国,英国女权主义者强烈抨击殖民地的卖淫 “罪恶”,要求政府干预。

在多方压力之下,1927 年,英国殖民政府颁布法令,禁止女性移民到新加坡卖淫;1930 年,又宣布经营妓院违法。不过,这一时期并未取缔卖淫本身,而是允许新加坡本地女性在自愿情况下以 “个体户” 形式从业,这一 “遏止和管制” 策略,为日后新加坡相关政策奠定了基础。

1963 年新加坡脱离英国加入马来西亚联邦,1965 年又独立建国。独立后的新加坡政府,继承并调整了英国殖民政府的策略,形成了 “不合法,不取缔,管起来” 的九字方针。经营妓院依旧没有合法依据,卖淫处于复杂的灰色地带:自愿卖淫虽合法,但公开拉客、利用卖淫盈利以及外国游客从事卖淫均被禁止,且政府明确表示没有将其合法化的打算。

新加坡政府之所以不取缔卖淫产业,主要基于两方面考量:一是取缔难度极大,诸多国家的实践已证明,将卖淫定罪只会使其转入地下,犯罪集团更容易趁机控制产业;二是不能取缔,新加坡长期存在庞大的外劳群体,约占人口总数的三成,且多为男性。他们从事低端职业,缺乏正常的性满足途径,若强行取缔卖淫,可能将一般女性置于危险境地。

为此,新加坡政府制定了一系列管控目标与政策:

控制疾病传播:对自愿从事卖淫工作的女性进行登记,发放工作证(“黄卡”),并要求定期体检。这些女性大多来自海外,入境后需先到警方登记,再前往指定医疗中心体检,接受艾滋病和性病知识、“执业” 安全守则等教育,体检合格后才能获得 “健康卡” 开始工作。政府规定,入境新人前六个月每月体检一次,之后改为每三个月一次。一旦发现患有艾滋病或性病,立即停止工作甚至遣返,且工作满两年必须离开新加坡,不得再次入境。

控制诱发性嫖娼:政府反对妓院公开拉客,要求在店内交易,也禁止按摩房、酒吧、KTV 等场所涉足卖淫业务。但在芽笼,拉客现象屡禁不止,警方只能通过定期巡街驱散站街流莺、偶尔开展扫荡行动进行限制。警方重点打击站街流莺,对咖啡店、按摩房等场所检查相对不频繁,酒店则基本有报案才查。

控制对外影响:将分散的妓院集中到指定红灯区,对区内持证卖淫行为予以容忍。政府试图通过设立红灯区,将妓女隔离起来,限制其活动范围,规定除体检和身体不适时,不得外出、外宿,只能在红灯区内活动。

控制治安状况:警方重视打击红灯区内的非法聚赌、售酒、贩卖毒品、禁药和私烟以及秘密社团组织等行为,这也是当地居民和议员常抱怨的问题,巡街成为警察维护治安的重要手段。

控制执法影响:政府在执法时需谨慎权衡,加强针对外国女性的入境检查虽能堵住流莺源头,但会增加执法成本、延误游客行程,影响旅游经济。警方日常巡街和查房也不能过度影响当地生意,以免引发商家抱怨。

在芽笼这片鱼龙混杂的区域,各方势力在此交织,形成了独特的底层生态。有执照的妓院按规划分布在街道一侧的 4 巷到 20 巷,但近年来已突破限制扩散至其他巷子。另一侧的单数巷则分布着饭馆、咖啡店、社团、寺庙等。

外劳是这里的主要居民群体,他们因芽笼房租便宜而聚居于此。每天傍晚,外劳们结束一天的工作后,会在街道一侧的饭馆吃饭、休闲,部分人会前往另一侧的妓院附近观望,少数人会选择 “消费”。在卖淫生意上,流莺与妓院相互竞争,妓院老板虽讨厌流莺却又无可奈何,因自身也有不合法行为,且警方频繁巡街会影响客流,所以双方多选择私了解决冲突。

流莺群体构成复杂,多为外国女性,通过短期旅游签证入境新加坡,年龄跨度大,甚至有 “陪读妈妈”。为保护自己,流莺常与街头混混合作,让其把风、当保镖,甚至帮忙拉客。对于警方而言,驱散和抓捕流莺是为控制性交易扩张、防范公共健康风险,但也清楚流莺难以真正取缔,这是一场 “猫和老鼠” 的持久战,若不让流莺在芽笼站街,她们将流散到整个新加坡,更难管理。然而,警方又不能放任流莺壮大,因其与街头混混关联紧密,可能引发一系列违法活动。

当地部分居民对区内治安、卫生等状况不满,希望政府加大查处力度,甚至要求将芽笼改造成正常商业街,但这一诉求难以实现,妓院、商铺和酒店也坚决反对,认为抱怨者是 “装纯”。

芽笼在新加坡一直是极具争议的存在。一方认为,为了社会稳定和外劳群体的需求,必须容忍芽笼的存在;另一方则主张让芽笼 “熄灯”,认为其是社会问题的根源。2013 年 “小印度骚乱事件” 的发生,使后一种观点的说服力增强。“小印度” 同样有政府指定红灯区,骚乱发生后,人们将目光投向芽笼,“让芽笼熄灯” 的呼声渐起。

但实际上,“让芽笼熄灯” 并不现实。新加坡的发展依赖外劳,外劳承担着新加坡人不愿从事的工作,却因收入微薄、缺乏资源和意愿融入当地,难以拥有正常家庭生活。取缔红灯区,外劳的性需求无法得到满足,可能引发更严重的社会问题。而且,警方只能取缔红灯区,无法取缔流莺,流莺失去芽笼后将扩散到整个新加坡。此外,高级流莺通过网站、社交软件等方式招揽生意,目标客户为新加坡中产阶级,这种 “包小姐” 模式对社会伦理的破坏力更强,若过度打击红灯区,可能促使流莺普遍采用这种模式,让政府更加难以管控。

新加坡政府在芽笼问题上陷入两难困境,芽笼的存在虽丑陋却公开、集中且可控,若要 “熄灯”,谁来买单,如何解决背后深层次的社会问题,都是亟待思考却又难以破解的难题。在未来很长一段时间内,芽笼仍将以其独特而复杂的姿态,继续存在于新加坡的城市版图之中,见证着这个国家在传统道德、现代法治与社会现实之间的艰难探索与平衡。